こんにちは、ゴローです。

御朱印をいただく際、中身もしっかり見ていますか?

アート御朱印なんかですと、全体的な見栄えに満足して、細かく見てないよって方もいるかもしれません。シンプルな御朱印の場合でも、なんとなく雰囲気を眺めるだけで終わっているかもしれません。

そもそも、参拝して御朱印をいただくと、それだけで一つの満足感みたいなものを感じてしまいがちですよね(僕もけっこうそうですが笑)。

でも、せっかく御朱印をいただくわけですから、もらいっぱなしで満足していてはもったいないですよね!意識して中身を見てみると、新たな発見もあるかもしれませんよ。

本日の記事では、御朱印には一体何が書かれているの?ということについて書き進めていきたいと思います。

御朱印の中身を知ることで、今までとは違った楽しみ方ができると思いますので、御朱印の中身の意味を知りたい、墨書きや朱印が独特で解読が難しいといった方には、本日の記事が解決のヒントになると思いますので、是非とも参考にしてみて下さい。

お寺(寺院)の御朱印の中身

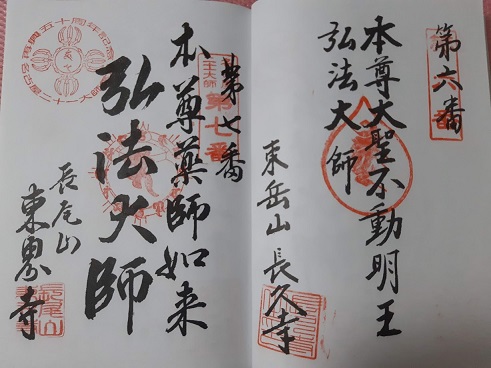

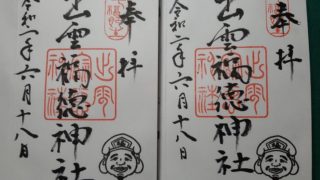

実際に僕がもらったお寺の御朱印(名古屋21大師の札所)を参考に説明していきます。

まずはなんと言っても、一番目をひくのが、中央に書かれた文字ですよね。

御朱印の中央には、本尊の名前(薬師如来・不動明王・阿弥陀如来・釈迦如来など)、もしくは本尊がいるお堂の名前が書かれることが一般的です。

観音菩薩が本尊の場合は、本尊の名前ではなく「大悲閣」・「大悲殿」と書かれることが多いです。観音の別名である大悲菩薩がいる場所という意味からです。

写真右側(六番札所)の本尊は「不動明王」、写真左側(七番札所)の本尊は「薬師如来」といったように、御朱印を見ただけで、そのお寺の本尊が何か分かるようになっているというわけですね。

写真の御朱印に関しては、弘法大師がいらっしゃるお寺ということで、本尊だけでなく「弘法大師」の文字も書かれています。

このように安置されている仏像などが複数ある場合は、一つの御朱印に複数書かれることもあれば、数種類の御朱印が別々に用意されているお寺もあります。例えば京都市南区にある「東寺」に関しては、9種類もの御朱印が用意されているというから驚きです。

右上には、霊場巡り(札所巡り)の場合には朱印と共に札所の番号が書かれていることが多いです。そのお寺独自の御朱印の場合は、つつしんで拝みますという意味の「奉拝」と書かれることが多いです。

また、左側には、そのお寺の山号やお寺の名前が書かれます(そのお寺の朱印と共に)。

御朱印の中央にもう一度目を向けてみると、見慣れない記号のような朱印が押されていますよね。これは梵字(ぼんじ)といい、古代から中世にかけてインドや東南アジアで使用されていたサンスクリット語を表記するための文字になります。

一文字でそのお寺の仏様を表すことができるので、御朱印の中央に押印されることが多いようです。

写真を例にとると、右側の大日如来は「バン」、左側の薬師如来は「ベイ」と読むことができ、仏様の文字が仮に書かれていなかったとしても、朱印を見ることで本尊を知ることができる仕組みになっています。

梵字を詳しく知りたい方は、風刻工房さんのページを参考にしてみて下さい。

http://fukoku-kobo.net/html/page1.html

神社の御朱印の中身

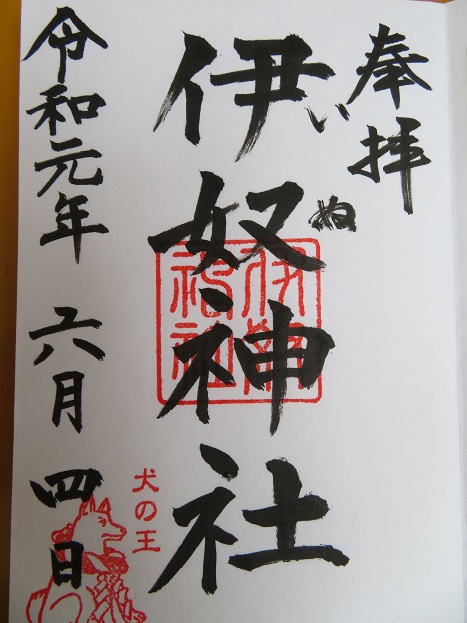

続いて神社でいただける御朱印の見方について説明していきます。こちらも、実際に僕がもらった御朱印で説明を進めていきます。

神社でいただける御朱印は、お寺のものと比べると非常にシンプルな構成になっています。中央には、そのまま神社の名前が大きく書かれます。そして、字体も楷書体や草書体で書かれることが多いので、お寺のものと比較すると非常に読みやすいですよね。

右上には、「つつしんで参拝します」を意味する「奉拝」が基本的には書かれます。

左側には、参拝した日付が書かれることが一般的です。

朱印に関してもシンプルで、中央に神社の名前の入った印が押されることが多いです。神社ごとに四角形や丸型などいろいろな形のものがあります。

さらに、その神社に祀られている神様に由来する社紋(菊紋・梅紋・巴紋など)が押されたり、その神社の特徴を表すものが押されたりもします。

ここで紹介した御朱印の神社は、犬にまつわる伝説があり、神社名にも絡めて犬の印が押されています。いろいろな意味でシャレていますよね(笑)

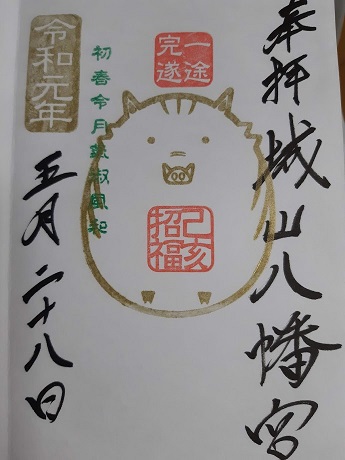

また、下の写真の御朱印(城山八幡宮)のように、朱印を全面に出している御朱印も多くあります。それでも、一般のものと配置が変わることがあっても「神社名・奉拝・日付」の三点セットの構成に変わりはないというところが、シンプルで分かりやすいと思います。

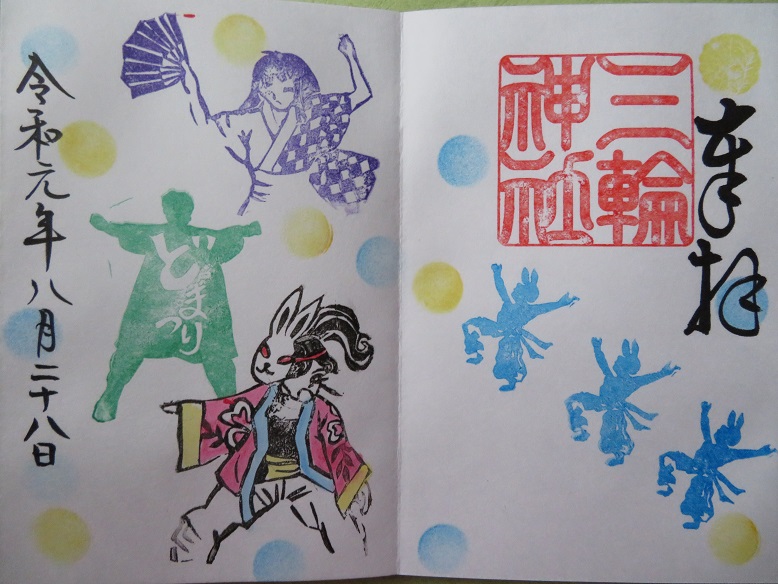

最近ではアート御朱印と呼ばれるモノも多くなっていますが、その場合でも、「神社名・奉拝・日付」の三点セットの構成に変わりはないということが下の写真から分かります。

上の写真は、名古屋で有名なアート御朱印がいただける「三輪神社」の御朱印ですが、毎月替わる最新の御朱印を紹介している記事があるので、宜しければ見てみて下さい。

御朱印に書かれていることのまとめ

説明が難しい箇所もあったかと思いますので、ココだけおさえておけば大丈夫!というポイントを最後にまとめておきます。

★お寺の御朱印

【右上】奉拝の文字・札所の番号

【右下】御朱印をいただいた日付

【中央】本尊の名前

【左側】お寺の名前や山号

※中央の押し印は「梵字」であり、一文字でお寺の仏様を表している

★神社の御朱印

【右上】奉拝の文字

【中央】神社の名前

【左側】御朱印をいただいた日付

※中央の押し印は神社の名前の朱印

※その他、社紋や神社の特徴を示す朱印が押されるところもある

以上のポイントを押さえておくことで、御朱印の配置や内容の基本が分かるかと思います。そこから応用していただければ、そこのお寺・神社特有のものが見えてくるかも?

御朱印の中身を知ることで、そこのお寺や神社がどういったところなのか分かりますし、さらに関連することも調べてみようということにもなってくると思います。説明した通り、一つのパターンみたいなものがあるので、複雑そうにみえて意外とシンプルな構造ですよね。

〇〇の部分は、このお寺・神社のあのことを示しているんだなと、理解しながら御朱印をいただくことで楽しみ方も変わってくると思います。本日の記事の内容を頭に入れながら、御朱印巡りライフを楽しんでいただけたら嬉しく思います。

[…] 御朱印に書かれている内容って何?どこを見ればいいの?お寺と神社それぞれ解説 ! こんにちは、ゴローです。 御朱印をいただく際、中身もしっかり見ていますか? アート御朱印なん […]